Contents

春過ぎて 夏来にけらし 白妙の衣 干すてふ 天の香具山

はるすぎて / なつきにけらし / しろたえの / ころもほすてふ / あまのかぐやま

持統天皇(百人一首・2番)『新古今集』夏・175

和歌の説明とイメージ像

百人一首の第2番、第41代天皇である持統天皇(645年-702年)の歌です。持統天皇は天智天皇の娘であり、夫である天武天皇が崩御した後、女帝として即位し、藤原京の建設を推進しました

まずは、この歌のイメージを見てみましょう。

この句は、元々は『万葉集』にも類似の歌が収録されており、後に『新古今和歌集』にも収められました。

この和歌が詠まれた背景には、持統天皇が藤原京を築き、日本初の本格的な都を確立した時代があります。また、持統天皇は壬申の乱を経て、夫・天武天皇と共に新たな政治体制を築いた人物でもあります。この和歌は、飛鳥時代から奈良時代へと移り変わる中での季節感を表現したものです。

また、この和歌は、春から夏への季節の移り変わりを、天の香具山に干された白妙の衣(夏用の白い衣装)の光景を通じて描写しています。香具山は神聖な山であり、そこに干された衣はただの衣替えだけでなく、神聖な儀式に関連している可能性も示唆されています。持統天皇は、この風景を通して季節の変化と共に流れる時の移ろいを詠んでいると考えられます。

この和歌は、古代日本における自然と人間の関わり、特に季節感を大切にした日本人の感受性を伝える重要な作品です。

この絵から想像される日本の和歌について、AIはこのように回答してくれました。

この絵から想像される和歌として、自然の美しさや静寂を表現する和歌がふさわしいでしょう。例えば、**「山深み 雪の松戸に 絶えだえかかる 雪の玉水」**という和歌があります。この和歌は、深い山の中で静かに降り積もる雪と、そこにかかる松の戸の様子を描いており、自然の中での静けさと美しさを感じさせます。この絵の持つ静けさと自然の調和を反映するような和歌は、時代を超えて人々の心に響くテーマです。

少し和歌が表現したかったイメージとは異なっているようですね。なかなか逆も正解するのは難しいようですね。

作者について

作者:持統天皇(645年-702年)

持統天皇は天智天皇の娘であり、夫である天武天皇が崩御した後、女帝として即位し、藤原京の建設を推進しました。

英語のポエムで表現

英語のpoem風に表現してみました。

Spring departs, and summer arrives anew,

White robes sway on Kagu’s sacred hill,

A whispered tale of seasons’ gentle flow.春が過ぎ、夏が新たに訪れる、

白い衣が香具山の神聖な丘で揺れている、

季節の穏やかな流れが囁かれている。

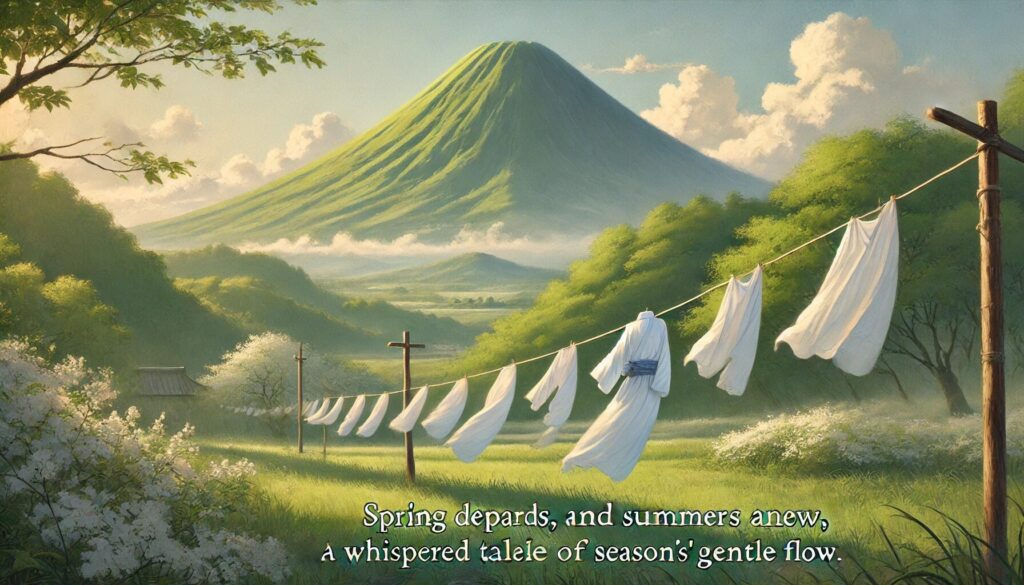

このポエムから連想されるイメージはこのようになっておりました。

絵には、夏の到来を象徴する白い衣が緑豊かな香具山の中で揺れている様子が描かれています。